| 1. まずは設計 |

|

|

家を建てて5年が過ぎ、以前から自転車が雨曝し状態で、カバーを覆っていましたが、何度も何度も横風で飛ばされ、破れたりしていましたので、屋根付きの自転車置き場を備えたいと思っていました。

業者に頼むと金額的に満足いかず、決まりきった金属の味気ない様相になるため、思い切ってDIY、自分で木材で作ることにいたしました。

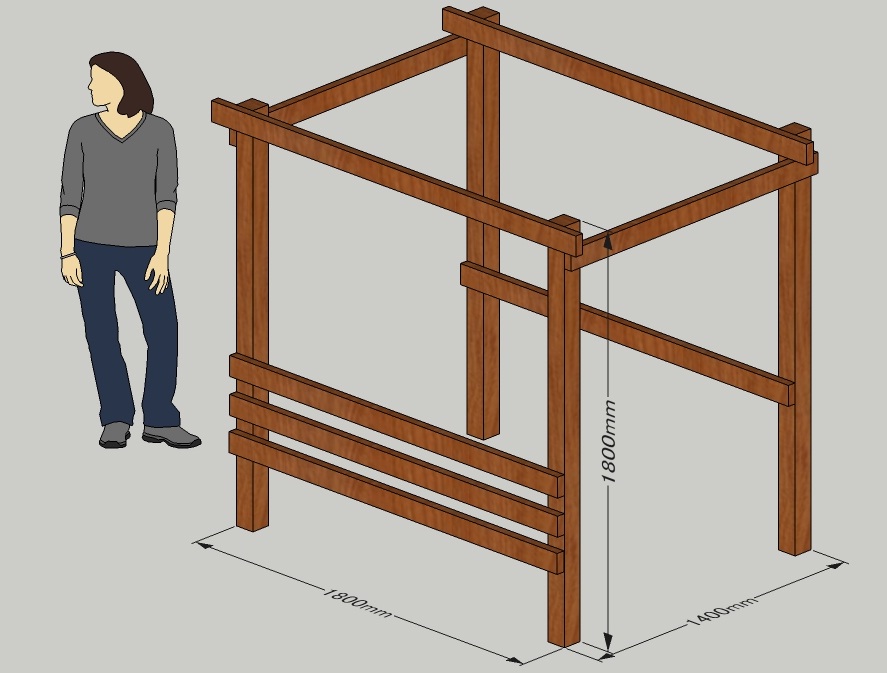

まずはざっくりしたイメージを手書きし、そこから簡単な寸法図をGoogle SketchUp(なかなか優れた3Dソフトですね。寸法も正確に入力すると反映され、仕事上の設計にも使えそうです)を使い右図のように設計しました。

特徴は

1. ”パーゴラ風自転車置き場”というイメージ

2. WRC(ウエスタン レッド シダ―)を支柱に使用

→低コストと加工し易さ

3. ACQ(Alkaline Copper Quanternary)処理の木材

→コスト優先も耐久性も考慮 |

Google SketchUpで簡易設計図作成 |

2. 材料、工具の用意 |

|

|

簡易設計図を基に2x4(ツーバイフォー 39mm

x 89mm)角材の長さを決め、早速材料を購入しました。

* 4x4 12フィート角材 2本

* 2x4 12フィート角材 5本

* 1x4 12フィート角材 3本

* シンプソン金具(USAの2x4コネクターメーカ) DJT14 4個、H1 4個

(DJT14は12個ほしいところでしたが、意外と高いため、金具を使わず木ネジで固定するようにした)

* コーススレッド(木材用の接合ネジ)

先端がドリルの刃先の様になっていて、それ自体で部材を切削していくので、木材等の割れが少なく又長いねじで締め込めるので、強い力で固定できる

角材は自家用車に積む為と、家での加工の手間を省くためにも、DIY店でカットを依頼しました。 |

3. 工事開始 |

|

まずは基礎を工事し始めました。

90㎜角用沓石を四隅に設置

土台となる羽子板付き沓石を、当初は羽子板金具の位置が同じ方向になるよう設置していましたが、支柱を立てたところ倒れやすい方向が羽子板金具側であることが分かり、そうすると同じ方向に倒れる危険があります。急遽その金具が内側になるようもう一度沓石を設置し直しました。これですと、ともに支柱の倒れやすさが内側方向になり、安定するように思われます。また金具側が内側であれば錆発生の抑制効果もあるのではと期待しています。

更に、金属は引っ張りは強く、曲げに弱いことも考慮しました。 |

90㎜角用沓石 |

|

|

|

|

基礎ができたので、組み立てに入りますが、塗装を材料単体時に行いました。

組み立て後に塗装ですと、塗れない個所が出てくるため、木材一本ずつ塗装しました。塗装後数日放置します。

|

|

|

|

|

|

4x4 1800mmの支柱を4本その土台の沓石に立てました。

これが横揺れに弱いことが判明、どうしたらいいものか、調べると、筋交いという方法があり、さっそく4隅に斜めに走らせ取り付けました。

安定します。もう横揺れにも頑丈に立っています。

私がぶら下がっても、ビクともしません。 |

|

|

|

|

|

このシンプソン金具を、重要なつなぎ目に使用しました。

または、取り付けや加工が難しい結合部にも。

本当便利な金具ですが、これをすべてのジョイント部に使うとコストアップになるため、必要最小限に抑えました。

組み立て後に最終塗装。 金具も塗装しました。

|

|

|

|

|

|

透明のポリカ(ポリカーボネート)波板を屋根に使いました。

基本的には1枚で2.5山重なるよう波板を並べましたが、長さ調整で5山程重ねた部分有り。なお表裏あり。片面は太陽光側と書かれていました。

傘クギを4山おきで打ち込み固定しました。その傘釘は鉄製でしたがステンレス製はないのか? しかしこの波板の劣化があるので、その時に傘釘も打ち直すことになるので鉄製で良しとしましょう。

|

|

4. 完成 |

|

完成した外観はこれ →

そして

現在月日がたち5年目を迎えますが、波板と釘は多少劣化がありますが、あと2年ほど持ちそうです。

7-8年おきのメンテナンスで、屋根の交換と塗装し直しすれば良いわけで、安価な材料の選定で良かったと思います。 |

|